はじめに:介護の現場から

私が訪問薬剤師としてご自宅に伺ったとき、あるご家族からこんな相談を受けました。「母が最近、料理を全然しなくなって…でも、食欲はあるんです。お惣菜を買ってきて済ませてしまうので、何だか気になって」。実際に話を伺うと、包丁や火を使うのが怖くなった様子でした。これも“ADLの低下”のサインのひとつです。

介護に関わっていると「ADL」という言葉を耳にすることが多いのですが、具体的にどんなことを指しているのか分からないという方も少なくありません。この記事では、ADLとは何か、そしてなぜ把握することが重要なのかを、介護に携わる方やご家族向けに分かりやすく解説していきます。

ADLとは何か?

ADLとは「Activities of Daily Living」、つまり 日常生活動作 を指します。人が生活していく上で欠かせない行動が、どの程度自立して行えているかを示す概念です。

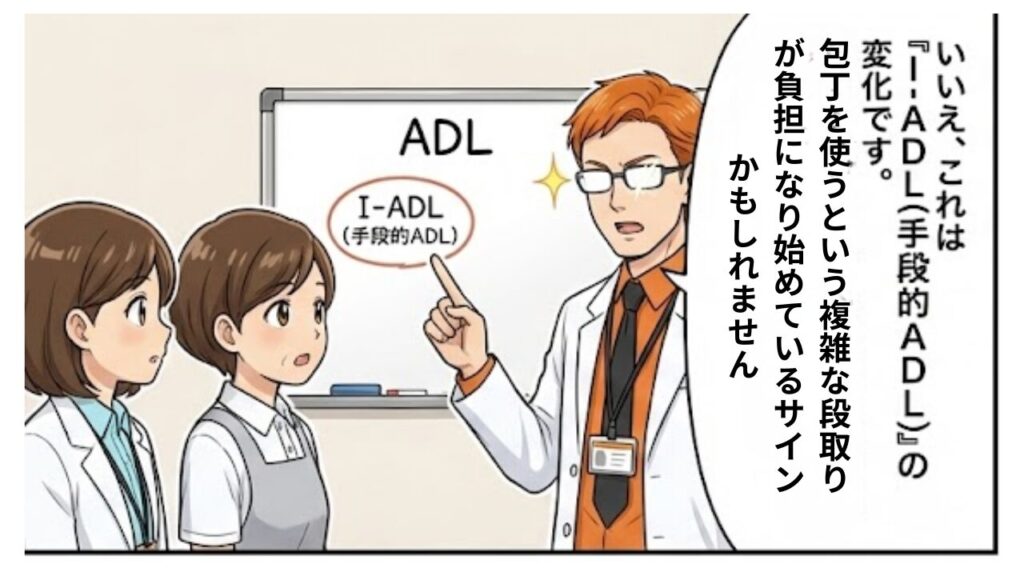

ADLには大きく分けて2つの種類があります。

- I-ADL(Instrumental ADL:手段的日常生活動作)

- B-ADL(Basic ADL:基本的日常生活動作)

多くの場合、医療や介護の現場で「ADL」と言うと、B-ADLを指していますが、実際にはI-ADLの変化も非常に重要なサインとなります。

I-ADL(手段的日常生活動作)とは

I-ADLは「生活をより豊かに送るための動作」と言えます。少し複雑な判断や段取りが必要なため、認知機能の低下が表れやすい領域です。

例としては以下のようなものがあります。

- 交通機関の利用:電車やバスに一人で乗って移動できるか。

- 買い物:必要なものを選び、不要なものを避けて購入できるか。

- 食事の準備:包丁や火の扱い、配膳や片付けができるか。

- 掃除・整理整頓:ゴミ出しや部屋の清掃ができるか。

- 電話でのやりとり:相手に用件を伝えられるか。

- 金銭管理:ATMの利用や支払い、詐欺被害を防げるか。

- 服薬管理:決められた薬を正しく服用し、残薬が溜まらないか。

- 趣味・娯楽:人付き合いを続けられるか、閉じこもっていないか。

I-ADLの低下は、軽度認知障害(MCI)の段階から見られることがあります。例えば、買い物で同じものばかり買ってしまう、掃除をしなくなって部屋が散らかる、などです。これらは生活に大きな支障がないように見えても、本人の自信を奪い、引きこもりやうつ状態につながることがあります。

I-ADLの変化は、認知症の初期サインとして非常に重要です。早期に気づくことで、必要な支援や環境調整が行いやすくなります。

B-ADL(基本的日常生活動作)とは

B-ADLは、生活の基盤となるもっとも基本的な動作です。こちらが低下すると、生活の質が大きく落ち、介護の負担も増えていきます。

具体的には次のような動作を指します。

- 食事:自分で食器を使い、噛んで飲み込めるか。

- 排泄:トイレまで行き、衣服を調整し、排泄後の処理ができるか。

- 更衣:季節に合った服を選び、着替えられるか。

- 入浴:脱衣から洗身、再び着衣までの流れができるか。

- 整容:歯磨きや髭剃りなどが行えるか。

- 歩行:目的地まで安全に歩けるか。

B-ADLが低下すると、フレイル(虚弱)やサルコペニア(筋力低下)が進み、「寝たきり」や介護度の上昇につながります。結果として、介護者の身体的・精神的な負担も大きくなります。

なぜADLを把握するのか?

ADLを確認する目的は、本人の 自立度 を把握することにあります。具体的には、

- 何が自分でできるのか

- 何ができなくなっているのか

を見極めることです。

これが分かると、介護者や支援者は「できる部分はなるべく本人に任せる」「できない部分だけをサポートする」といった、適切な介入が可能になります。逆に、ADLを把握せずに介護を行うと、必要な支援が届かなかったり、的外れな介入になったりする危険性があります。

また、ADLは定期的に評価することが重要です。介入前と介入後でどのように変化したのかを可視化(スコア化)することで、支援の効果が分かりやすくなります。

ADLを確認する方法(評価指標)

ADLを把握するためには、いくつかの評価指標(チェックシート)が使われます。専門職だけでなく、介護家族にとっても「どこを見ればいいか」を理解する助けになります。

I-ADLの評価指標

- 手段的日常生活活動尺度(引用:健康長寿ネット)

- 老研式活動能力指標(引用:健康長寿ネット)

これらは本人の行動や家族・介護者からの聞き取りをもとに評価されます。

B-ADLの評価指標

- 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(引用:リハブクラウド)

- バーセルインデックス(Barthel Index)(引用:健康長寿ネット)

- FIM(Functional Independence Measure)評価表(引用:健康長寿ネット)

B-ADLの場合、本人の自己申告が難しいことが多いため、観察や介護者の報告が欠かせません。

まとめ:ADLを知ることから介護は始まる

ADLは単なる評価項目ではなく、本人の「生活の質」を映し出す鏡です。I-ADLの小さな変化を見逃さず、B-ADLの低下を早めに察知することが、適切な介護介入につながります。

介護は「全部を手伝う」ことではありません。本人ができることを尊重し、できない部分を支える。そのための第一歩が、ADLの把握なのです。

出典元

- 健康長寿ネット|手段的日常生活活動尺度、老研式活動能力指標、バーセルインデックス、FIM評価表

- リハブクラウド|認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

記事内で触れている「I-ADL(手段的日常生活動作)」の低下は、本人には「世界がどう見えているか」を知ることでより深く理解できます。この本は、認知症の方が経験するトラブルを「異国を旅する物語」として解説しており、専門用語を使わずに「なぜ食事が作れなくなるのか」「なぜ迷うのか」を実感として理解できる一冊です👇。

コメント