はじめに

「母が家での生活に限界を感じ始めたのは、転倒が増えた頃でした。」

そう話すのは、70代の母親を介護していた60代の長男・Tさんです。最初は「デイサービスでリハビリすれば大丈夫」と考えていたそうですが、数ヶ月後には入浴や食事の介助も難しくなり、ついに施設入所を検討することに。

ところが、いざ調べてみると「特養」「老健」「グループホーム」など似たような言葉が多く、料金体系もバラバラ。何がどう違うのか、どこが本人に合っているのか、まったくわからなかったと言います。

このように、介護が現実の課題になると、まず立ちはだかるのが「施設選びの壁」です。

この記事では、介護の現場経験を持つ社会福祉士・薬剤師の立場から、主要な介護施設の種類と特徴、料金の目安、選ぶ際のポイントをわかりやすく解説します。

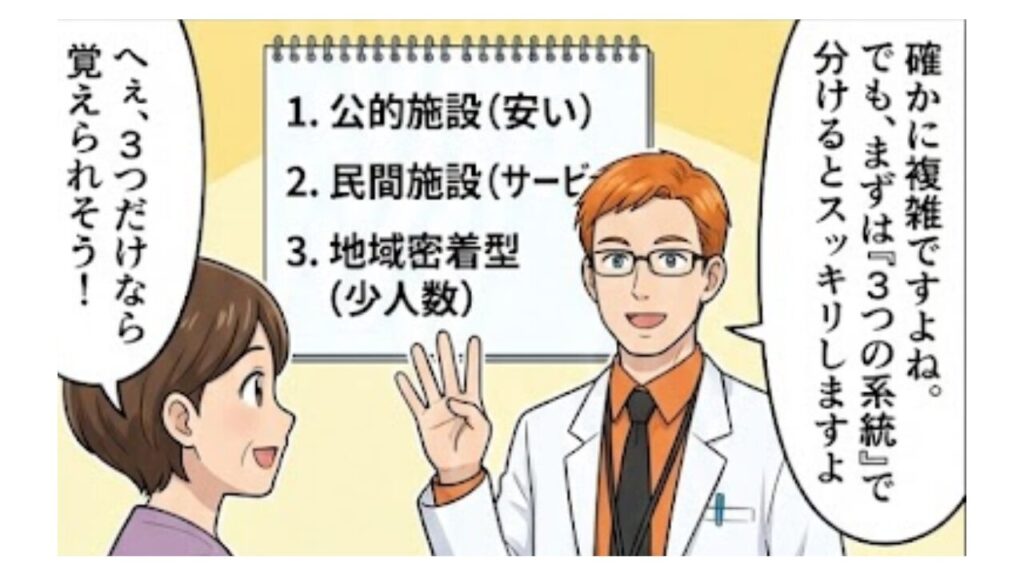

1. 介護施設は大きく分けて3つの系統がある

介護施設と一口に言っても、その運営目的や入居条件によって種類が異なります。大きく分けると以下の3系統になります。

| 系統 | 主な施設名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 公的施設 | 特別養護老人ホーム(特養)/介護老人保健施設(老健) | 介護保険適用で費用が安い。待機者が多い傾向。 |

| 民間施設 | 介護付き有料老人ホーム/住宅型有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | サービス内容や費用に幅がある。 |

| 小規模・地域密着型 | グループホーム/小規模多機能型居宅介護 | 認知症高齢者や地域密着を目的とした少人数制。 |

2. 特別養護老人ホーム(特養)|長期入所の代表格

特徴

「特養」は、要介護3以上の方を対象にした公的な介護施設です。

食事・入浴・排泄など、日常生活全般の介護を受けながら、終身利用が可能なのが特徴です。

メリット

- 介護保険適用で月額費用が比較的安い(8〜15万円前後)

- 看取り対応も行う施設が多い

- 医療連携体制が整っている

デメリット

- 要介護3以上が原則入所条件

- 待機者が非常に多く、入所まで数ヶ月〜1年以上待つことも

- 医療処置が多い場合は入所が難しいケースも

体験談

Tさんの母親も最終的に特養へ入所しました。「費用面では助かったけれど、入所まで半年待った」とのこと。

地域包括支援センターからこまめに情報をもらい、複数の特養に申し込んでいたそうです。

3. 介護老人保健施設(老健)|在宅復帰を目指す中間施設

特徴

「老健」は、在宅復帰を目的とするリハビリ中心の施設です。医師や理学療法士が常勤しており、病院退院後の生活訓練の場として使われます。

メリット

- 医療体制が比較的充実

- 自宅に戻るためのリハビリ支援が受けられる

- 入所期間が明確で、在宅介護へつなげやすい

デメリット

- 原則として3〜6ヶ月程度の短期利用

- 生活の自由度が低く、面会制限も多い場合がある

- 長期入所を希望しても更新が難しい

費用の目安

月10〜15万円程度(食費・居住費・日用品代を含む)

※所得や介護度により変動します。

4. グループホーム|認知症の方に特化した少人数ケア

特徴

認知症の診断を受けた方を対象に、1ユニット9人程度の少人数で共同生活を行う施設です。家庭的な雰囲気で、職員が生活全般を支援します。

メリット

- 認知症の方が安心して暮らせる環境

- スタッフとの距離が近く、個別ケアが行き届く

- 地域住民との交流を重視する施設も多い

デメリット

- 医療体制は最小限(看護師が常駐していない場合も)

- 要介護度が重くなると退去が必要なことも

- 費用は月12〜18万円前後とやや高め

家族の声

「母は大勢の施設では不安が強かったけれど、グループホームでは落ち着いて過ごせました。小規模ゆえに顔なじみの関係が築けたのが良かったです」(70代女性の娘より)

5. 有料老人ホーム(介護付き・住宅型)

特徴

民間企業が運営する施設で、介護付き(特定施設)と住宅型に分かれます。

- 介護付き有料老人ホーム:介護職員が常駐し、介護サービスを一体的に提供。

- 住宅型有料老人ホーム:介護が必要な場合は外部サービス(訪問介護など)を利用。

メリット

- サービス内容が充実している(食事・レクリエーション・医療連携など)

- 介護度が上がっても継続入居しやすい

- 医療的ケアや認知症ケアに特化した施設も増えている

デメリット

- 初期費用が高額(入居一時金0〜数百万円)

- 月額費用も高い傾向(15〜30万円前後)

- サービス内容により費用差が大きく、比較が難しい

6. サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

特徴

バリアフリー設計の高齢者向け賃貸住宅で、安否確認や生活相談が基本サービスとして付いています。介護サービスは外部事業所を利用します。

メリット

- 自宅に近い感覚で暮らせる

- 要支援〜軽度要介護の方に適している

- 月額費用が比較的安い(10〜15万円前後)

デメリット

- 介護サービスは別契約で、介護が重くなると対応困難に

- 医療体制は限定的

- サービス内容が施設によって異なり、比較検討が必要

7. 小規模多機能型居宅介護|「通い・泊まり・訪問」を一体的に

特徴

1つの事業所で「通い」「訪問」「泊まり」の3つのサービスを一体的に提供する地域密着型施設。住み慣れた地域で暮らし続けたい方に向いています。

メリット

- 顔なじみの職員が継続的に支援

- 状況に応じて柔軟にサービスを調整

- 家族介護の負担を軽減できる

デメリット

- 定員が少なく、地域内での登録制

- 医療的ケアには限界がある

- サービス提供時間に制限がある場合も

8. 費用の比較まとめ

| 施設名 | 月額費用の目安 | 対応度(介護・医療) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 8〜15万円 | 介護◎ 医療△ | 長期利用・低料金 |

| 老健 | 10〜15万円 | 介護◎ 医療○ | リハビリ中心・短期 |

| グループホーム | 12〜18万円 | 介護◎ 医療△ | 認知症対応・少人数 |

| 有料老人ホーム | 15〜30万円 | 介護◎ 医療○ | サービス充実・費用高 |

| サ高住 | 10〜15万円 | 介護△ 医療△ | 自立〜軽介護向け |

| 小規模多機能 | 8〜15万円 | 介護◎ 医療△ | 在宅継続支援型 |

9. 施設選びのポイント

- 本人の希望を尊重すること

本人が「どんな暮らしをしたいか」を最初に聞くことが大切です。 - 医療ニーズを確認する

糖尿病・胃ろう・吸引・インスリンなどの処置が必要な場合、受け入れ可能か確認を。 - 地域包括支援センターを活用する

施設情報、空き状況、見学調整などを無料でサポートしてくれます。 - 複数施設を比較・見学する

パンフレットやネット情報だけで決めず、実際の雰囲気を確かめましょう。

10. まとめ|本人の「これからの生活」を一緒に考える

施設入所は「介護を手放すこと」ではなく、家族と本人がよりよい暮らしを取り戻すための選択です。

Tさんも「母を預けることに罪悪感があったけれど、今は穏やかな表情を見て“これで良かった”と思える」と話していました。

介護施設選びは、情報が多く複雑に見えますが、地域包括支援センターやケアマネジャーの力を借りれば必ず道が開けます。

焦らず、本人の生活の質を守る目線で検討していきましょう。

参考・出典元

- 厚生労働省「介護保険制度の概要」

- 東京都福祉保健局「介護サービスの種類と利用の流れ」

- 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会

- 公益財団法人 介護労働安定センター

- 各自治体 介護サービス事業者情報公表システム

コメント