はじめに

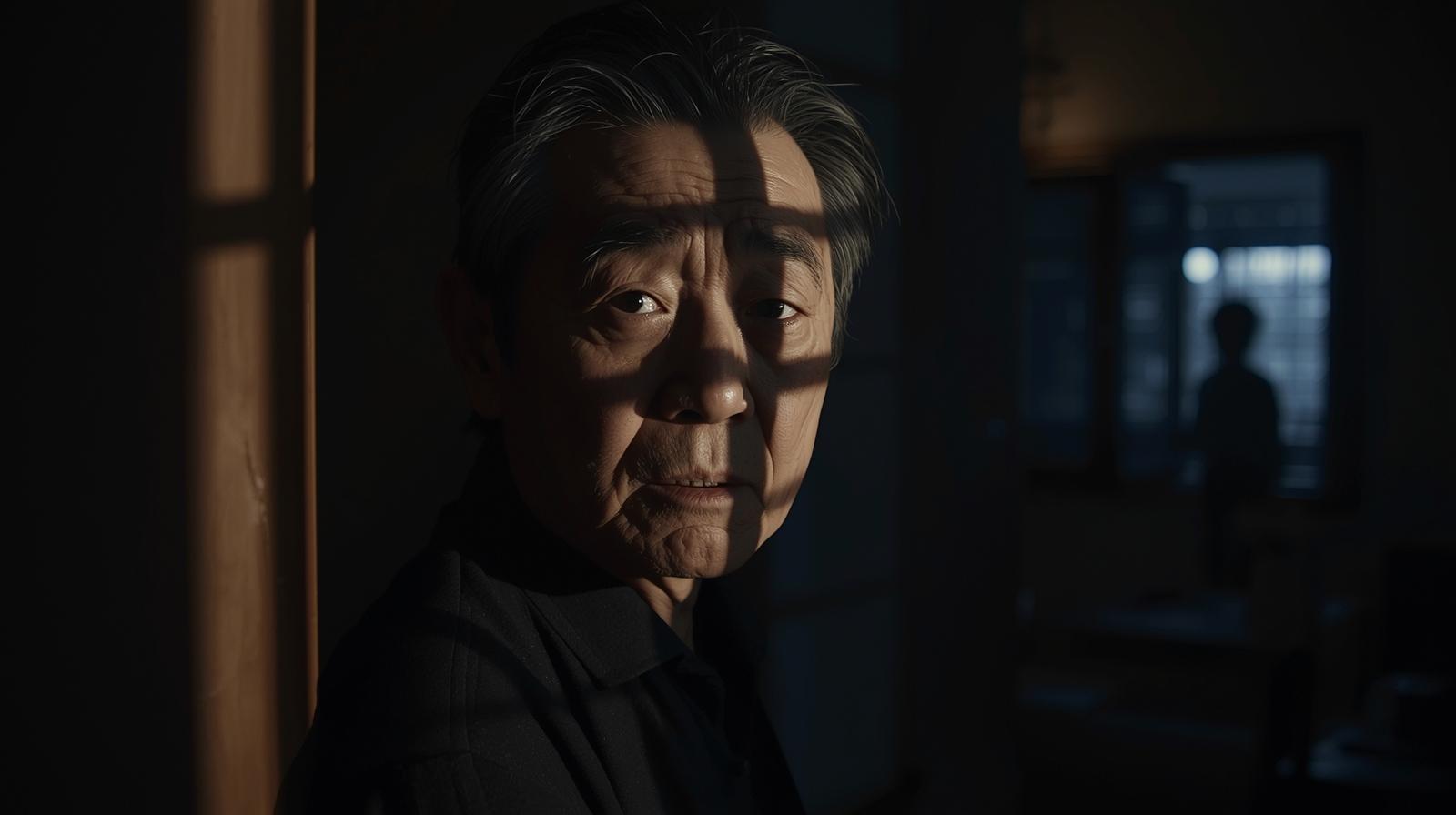

「夜になると父が急に落ち着かなくなり、廊下を歩き回ったり大声を出したりします。昼間は比較的穏やかなのに、夜になると別人のようで……。家族としては眠れない夜が続き、体も心も限界に近づいてしまいました」

これは私が相談を受けた介護家族の実際の言葉です。夜間帯は事故やトラブルが起こりやすく、介護する側も休息がとれないため心身の負担が非常に大きくなります。本記事では、薬剤師・介護コンサルタントの視点から、夜間帯に起こりやすいBPSDやせん妄の特徴と、事故を防ぐための具体的なケアの工夫をお伝えします。

1.夜間帯の起こるBPSDについて解説

認知症の方に見られる行動・心理症状(BPSD)は、昼夜で表れ方に違いがあります。

特に夜間帯は、

- 昼夜逆転(夜眠れず昼間眠る)

- 不安や焦燥による徘徊

- 大声や叫び

- 被害妄想(盗られた・誰かに襲われる)

- 暴力的な行動

といった症状が目立ちやすくなります。

背景には「眠れない」「くらやみで不安感や孤独感が増す」「便秘、排尿トラブル」などがあり、環境要因と身体要因が複雑に絡んでいます。

2.夜間帯に起こるBPSDを減らすケアのポイント

夜間のトラブルを減らすためには、日中の過ごし方が重要です。

- 日中に適度な活動を促す:軽い散歩やレクリエーションで昼の覚醒度を高める。

- 昼寝は30分以内に制限:夕方以降の仮眠は避ける。

- 光の調整:日中はしっかり明るく、夜は暖色系のやわらかい照明で安心感を与える。

- 就寝前の習慣づくり:お茶を一緒に飲む、音楽を聴くなど、安心できるルーティンを整える。

- 身体的不快のチェック:便秘・尿意・痛み・かゆみがないか確認。

これらを整えることで、夜間の不安や徘徊を少しずつ減らせる可能性があります。

施設や医療機関では、夜間のBPSDを起こす人に対応を絞ります。1人がBPSDを起こすと連鎖的にほかの利用者のBPSDに広がることが多いので、まずは初めのBPSDを起こす人1人に対応を絞ります。夜間の良眠がとれない人は昼の時間帯の過ごし方を見直します。上記の対策を実施し、日光浴や身体活動してもらうプログラムを組みます。

また、状況に応じて医師から少量の抗精神病薬や抗てんかん薬を処方してもらい、使用します。

昼に十分ケアしたのにも関わらず、大声でさわぐようであれば、ナースステーションなど介護者の目の届く場所で過ごしてもらうなどし、なるべく周囲を巻き込まないよう配慮します。

3.せん妄状態の対応

せん妄は「急に意識が混乱し、幻覚や妄想を伴う状態」で、アルツハイマー型認知症の混乱期や依存期に起こる意識障害です。会話が成り立たないことが多いです。

例えば

夜中に「救急車を呼んで!今日は病院に行くことになっているの」と一方的に叫んでいます。

表情や目つきから、いつもと明らかに違うのでせん妄の可能性が高い。このような時に、

「こんな夜中に何を言っているんですか?」などと否定的な声かけは、ますます興奮して本人は混乱状態に陥ります。まずは、相手の言うことを肯定も否定もせず、「聞く」姿勢がせん妄対応の原則となります。「救急車を呼ぼうと思うので休んで待っていましょうね」「大丈夫、明日朝1番で病院に行って診てもらいましょうね」などと安心できる声かけをします。時間がたつうちに落ち着いていくケースもあります。同時に、ベットに寝かせておくか、座ってもらうなどして、転倒やケガ対策をしておく必要もあります。

せん妄の頻度、時間帯を記録して、受診時に主治医から対応を聞いておくことも必要でしょう。

夜間の不穏行動に対して、少量の抗精神病薬など処方をもらっておくことも対策の1つです。

4.大声をあげているときの対応

夜間に突然大声を出すと、介護者や他の入居者・家族の眠りを妨げます。

- 否定せずに受け止める:「どうしましたか?」「大丈夫ですよ」と穏やかに声をかける。

- 安心材料を示す:手を握る、毛布を整える、見守っていることを伝える。

- 医師へ相談:持続的な叫び声は、不安障害や薬の影響が隠れていることもある。

5.暴力をふるう人の対応

夜間は不安や混乱が強まり、介護者に対して暴力行為が出ることもあります。

- 距離をとる:無理に近づかず、相手の安全と自分の安全を確保。

- 複数で対応:一人で抱え込まず、可能ならもう一人と対応する。

- 記録を残す:いつ、どんな状況で暴力が出たのかを記録し、医師やケアチームと共有。

暴力は「介護者への敵意」ではなく「不安や混乱の表現」であることを理解すると、対応が変わります。

6.被害妄想の対応

「財布を盗られた」「誰かに狙われている」といった妄想は夜間に強まりやすいです。

- 否定せず共感:「そう思って不安なんですね」と気持ちを受け止める。

- 安心できる証拠を示す:財布を一緒に探す、戸締まりを一緒に確認する。

- 繰り返す妄想は医師に相談:薬物治療(抗精神病薬など)が必要になる場合もある。

7.頻繁に人を呼ぶときの対応

「ちょっと来て」「助けて」と夜中に何度も呼ばれるケースも多いです。寂しくて誰かに甘えたい、近くにいてほしいから何か理由をつけて人を呼ぶことも考えれらます。

- まず原因を探る:トイレに行きたい、痛みがある、不安で眠れないなど。

- 安心感を与える工夫:ナースコールのように「呼べば来てくれる」と思える環境を整える。

ナースステーションや施設の食堂など人のいる場所に移動していただき、一緒にしばらく過ごす。 - 予定した巡視:こちらから定期的に様子を見に行くことで、呼び出しが減る場合もある。

8.転倒を未然に防ぐポイント

夜間の事故で最も多いのが「転倒」です。

- 足元を明るくする:廊下やトイレまでの動線に夜間灯を設置。

- ベッド周囲の安全確保:滑りやすいマットを避け、手すりを設置。

- 必要物を手の届く範囲に:眼鏡、杖、飲み水など。

- 排泄の支援:夜間のトイレ回数を把握し、事前に誘導する。

- 服薬確認:睡眠薬や抗不安薬がふらつきの原因となっていないか、薬剤師・医師に確認する。

転倒は骨折につながり、介護の負担を一気に増加させるため、予防が最重要です。

まとめ

夜間のケアは、本人の混乱と介護者の疲労が重なり、事故が起こりやすい時間帯です。ですが、「環境調整」「日中の活動」「安心できる声かけ」など小さな工夫を積み重ねることで、夜の不安は少しずつ和らぎます。

大切なのは、介護者が一人で抱え込まないことです。医師、看護師、薬剤師、ケアマネジャーなどと連携し、無理のない形で支援を受けながら取り組んでください。夜が少しでも安心な時間に変わるよう、チーム全体で支えていきましょう。

出典元

- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」

- 日本老年医学会 編『高齢者ケアのためのガイドライン』

- 日本認知症学会「BPSDの理解と対応」

- 日本薬剤師会「高齢者と薬の適正使用」

- 国立長寿医療研究センター「認知症の夜間せん妄と対応」

コメント