はじめに

「母がアルツハイマーと診断されてから数年、最初はもの忘れが増えた程度でした。しかし“混乱期”に入ると、夜中に急に外に出ようとしたり、同じことを何度も聞いたり…。どう接していいのかわからず、家族で疲れ果ててしまう日々が続きました。今振り返ると、症状のステージごとに介護の工夫が必要だったと痛感します」

このような声は介護の現場や家族会でよく耳にします。アルツハイマー型認知症は進行性の病気であり、**「混乱期」「依存期」「昼夢期」**といった段階ごとに現れる症状や困難さが異なります。そのため、どのようなサポートが適切なのかを理解し、あらかじめ心構えを持っておくことが大切です。この記事では、介護者や家族の視点から、各ステージの特徴と支援のポイントを整理します。

1.BPSDを3期分類する意味は

認知症のBPSD(行動心理症状/周辺症状)は、とても種類が多く、個人差が大きいです。症状や程度は皆それぞれ異なるため、向き合う介護者にとって大きな負担になります。BPSDを3つに分類することで、各時期に合わせた治療・介護ができます。その結果、BPSDの介護負担を和らげることができます。

日本の介護現場では「混乱期」「依存期」「昼夢期」といった呼び方がされることもあります。これは必ずしも医学的な正式分類ではありませんが、家族や介護職が症状の様子をわかりやすく表すための言葉です。

2.3期分類する基準はどこ?

利用者がどの時期にあるかの判断の基準は「利用者の顔の表情」の頻度であたりをつけると言われています。特に目の表情で区別します。

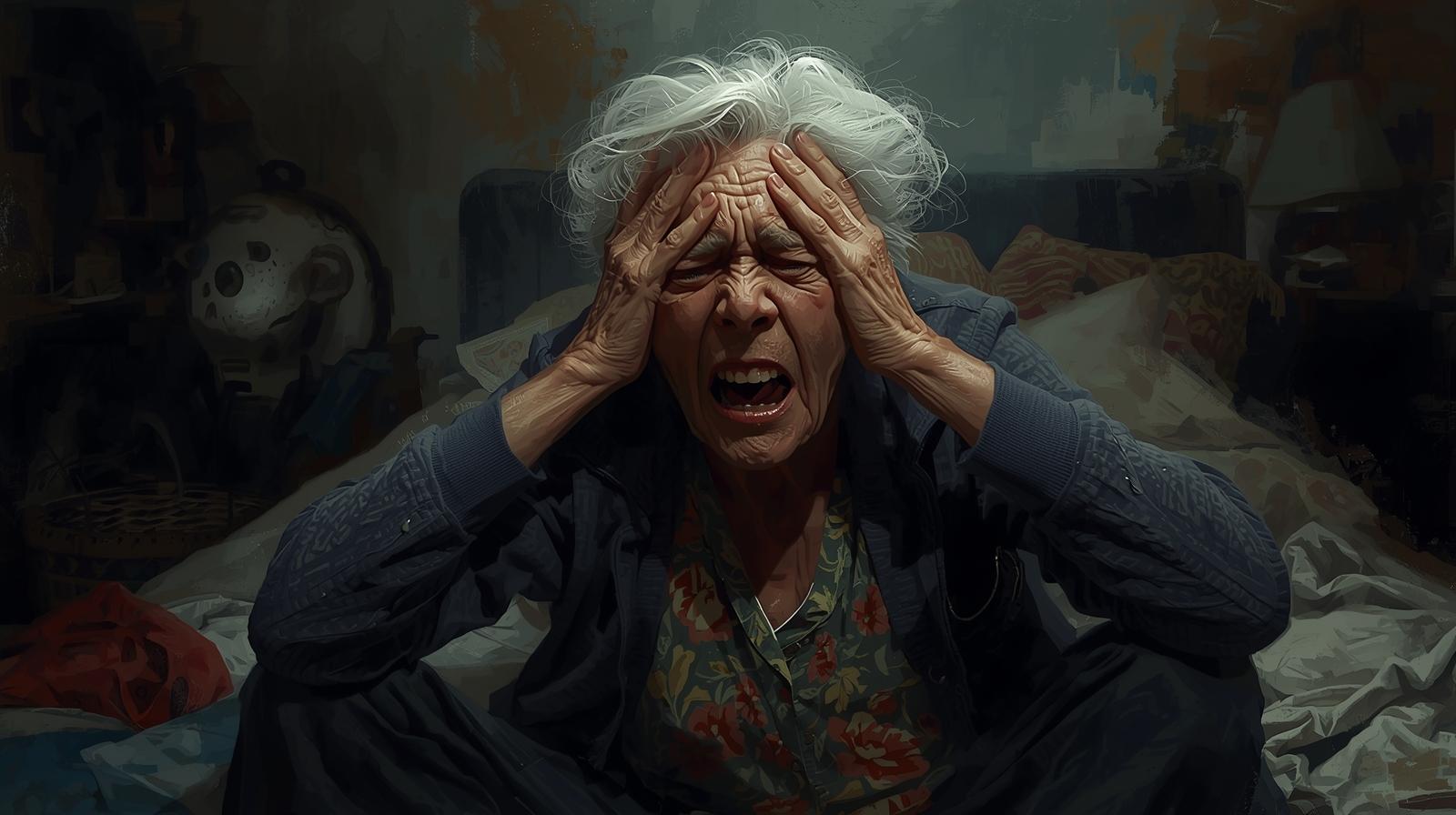

- 混乱期:苦しそうな怒りの表情。眉間のしわが目立つ、眉がつりあがる、目つきが険しく、視線を合わせない。

- 依存期:困ったような表情。眉間にしわ、眉が八の字に垂れる、目じりが下がる、おどおどしている

- 昼夢期:ぼんやり、おだやかな表情。眉間のしわがない、笑顔が見られる。

3.混乱期の特徴と介護のポイント

特徴

- 視線を合わそうとしない、眉間のしわや目つきが険しい。眉がつりあがっている

- 意思の疎通がとれない。優しく声をかけても、理解してくれない。訴えが支離滅裂。

- 見えない何かに怯えている。逃げようとして、ベッドから転落、歩けると思って転倒する。

- 多動や興奮。常に恐怖や不安にかられて、うろうろ動きわまったり、独り言が激しい。わめいたり、暴力をふるうこともあり。

- 昼夜逆転。夜は不安感が増し、眠れない。眠れないので活動的になる。昼に睡眠不足で寝てしまう。介護が手薄になる夜間ケアの負担が大きくなる。

- 被害妄想。「財布を盗られた」「妻が浮気している」「ごはんを食べさせてくれない」など。最も身近にいる介護者や家族に向かう傾向がある。

介護の工夫|不安の解消に努める

- 環境を整える

・家具の配置を変えず、見慣れた空間を維持する

・玄関にチャイムやセンサーを設置することで徘徊時の安全確保する。

・ベッド周辺にマットを敷いて、転落時の被害を抑える - 否定せずいったん受け止める

「そんなことはない」と訂正するより、「そうなんだね」と気持ちを受け止める方が混乱を和らげます。 - 昼夜のリズム作り

・寝れない人に「寝てください」の声かけは逆に興奮や不安を高める。

・夜間のせん妄は昼間の対策が必要。日中は散歩や軽い運動で活動量を増やす。

朝日を浴びる習慣づけ。 - 少量の抗精神病薬で介護介入しやすくする。

興奮や暴力が強い場合、リスペリドンやクエチアピンなど期間を区切って少量を服薬。

4.依存期の特徴と介護のポイント

特徴

- 視線を合わせるようになる。

- 混乱期に比べ、意識がはっきりしている。意思疎通が図れる。怒りや甘えの対象が明確で、自らの怒りの原因や要求をはっきりと言葉にして訴えてくる点が混乱期と異なる。

- 怒ったり、暴力をふるったり、混乱期に似ているが、「思い出せない」「記憶できない」ことによって、自分の未来に不安や苛立ちを覚えて起こる。

介護の工夫|肯定的コミュニケーション

- 共感的姿勢で接する

認知症の進行に伴い、自分自身の将来に対する不安や苛立ちを自覚する時期。さまざまな訴えに対して、「よくわかりますよ」「大丈夫ですよ」と肯定的にいったん受け入れるのが基本。否定的な声かけはBPSDを悪化させる。 - 目や声が届くところへ

繰り返し同じことを訴えたりするが、不安な気持ちで現れとして接する。1人になると漫然と不安になったりする。人の姿が見える場所、声の届く場所にいて、見守ることが大切。

5.昼夢期の特徴と介護のポイント

特徴

- 表情が穏やか、笑顔もみられる時期。眉間のしわや険しい表情がなくなる。

- 自分の世界に入っている。ないものが見えていたり(恐怖を伴わない幻覚や幻聴)、時間の概念を忘れて、子供のころに戻ったり、意味のない行動を繰り返したりするが、問題行動は少ない。介護負担は混乱期や依存期に比べて小さい。

- 認知症の進行度はさらに進んだ状態。

介護の工夫

- 利用者の言動・世界観に合わせて接する

認知症がすすむと、直近の記憶、時間の概念、理解判断力がさらに落ちて、現実と妄想の区別が判断できない。過去の記憶(幼少期、活躍していた過去)や恐怖のない妄想の世界の中を現実世界と信じて過ごしている。その世界観を否定してしまうと、一気に混乱期に戻る可能性があるので、問題となる言動や行動でなければ、肯定して接する。

否定や説得は意味をなさない。 - 外の世界に慣れさせる

激しいBPSDは見られない人もいて、病院や施設で介護を受けていた人も対応次第で在宅に戻れることもある。徐々に外出を増やして、外の世界に触れさせたり、自宅へ外泊機会を設けて退院退所に備える場合もある。

6.まとめ

アルツハイマー型認知症は、混乱期 → 依存期 → 昼夢期と進行するにつれて、必要な介護の形が変わっていきます。一方、共通していることは「否定的な対応はしないこと」。

「違いますよ」「やってはダメですよ」など修正や禁止、説得は意味をなしません。

- 混乱期は「身体的安全の確保」のための環境づくり。必要に応じて薬物投与で落ち着いてもらい、介護介入しやすくする。昼夜逆転など抑えて、生活リズムを整えたい。

- 依存期は「共感的コミュニケーション」

- 昼夢期は「相手の世界観に合わせたコミュニケーション」

目を合わせるかどうか、眉間のしわ、全体の表情はどうか、言動や行動はどうなのか、で利用者がどのステージにいるのか把握し、適切な環境づくりと声かけでBPSDを小さくできる介護体制を作っていきたいものです。

出典

- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」

- 公益社団法人 認知症の人と家族の会

- 日本老年精神医学会「認知症疾患治療ガイドライン」

- ナツメ社 タイプ別対応でよくわかる認知症ケア

コメント