今回は、高齢者の介護現場で非常に大きな問題となっている**「多剤併用(ポリファーマシー)」**についてお話しします。

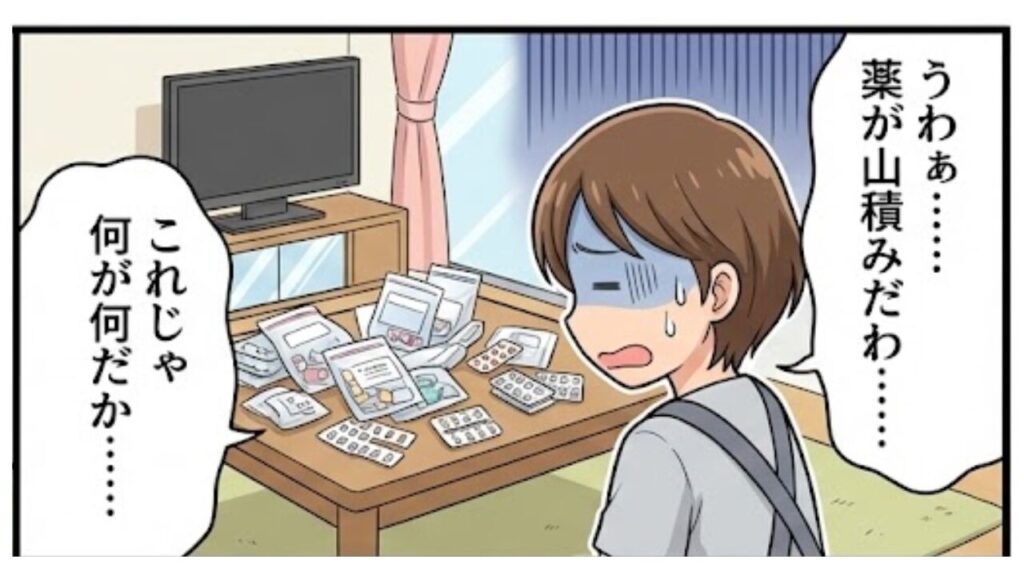

「利用者さんのテーブルに、飲み残しの薬が山積みになっている」 「ふらつきや物忘れが増えた気がするけど、薬のせい?」

ケアマネジャー(介護支援専門員)さんやご家族から、こういった相談を受けることが増えています。 薬は本来、体を治すためのもの。しかし、量が増えすぎると逆に「毒」になってしまうこともあるのです。

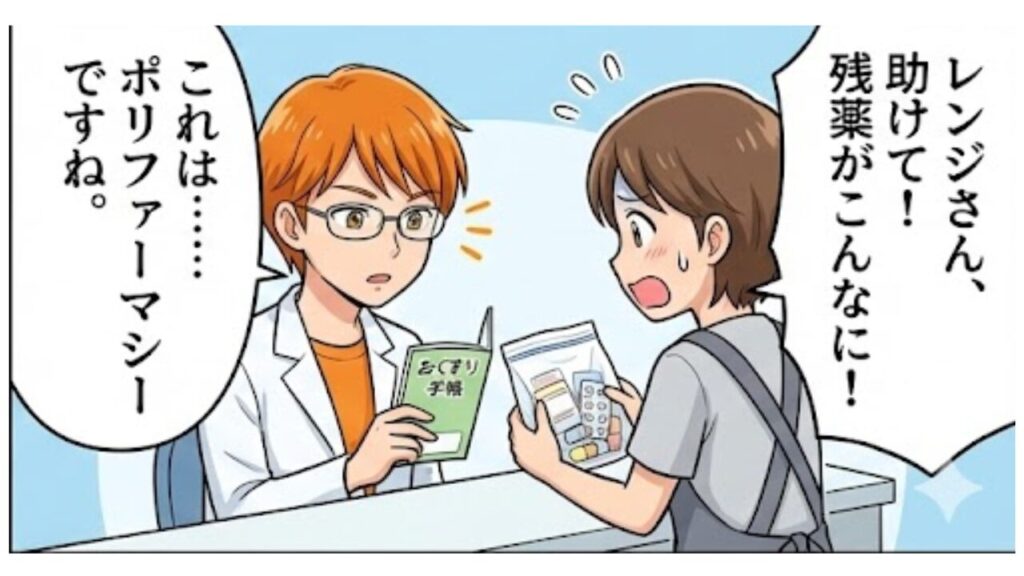

この記事では、ポリファーマシーの原因とリスク、そして私たち薬剤師とケアマネジャーが連携してできる具体的な解決策について、わかりやすく解説します。

結論:薬の「整理」が、高齢者の生活を守る

結論から申し上げます。 ポリファーマシーの解決には、「ただ薬を減らすこと」ではなく、「本当に必要な薬を見極めること」が必要です。 そして、そのためには**「かかりつけ薬剤師」と「ケアマネジャー」の連携が不可欠**です。

なぜなら、薬を処方するのは医師ですが、「実際に家でどのように飲んでいるか」「飲んだ後に体調がどう変化したか」を一番知っているのは、ご本人やご家族、そしてケアマネジャーさんだからです。

現場の情報を薬剤師が集約し、医師に提案することで、安全な薬物療法が実現します。

理由:なぜ「多剤併用」が危険なのか?

「薬がたくさんある=ポリファーマシー」と思われがちですが、厳密には違います。 厚生労働省の定義では、**「多剤服用の中でも、害をなすもの」**をポリファーマシーと呼びます。単に数が多いだけではなく、それによって健康に悪影響が出ている状態のことです。

1. 「処方カスケード」の恐怖

皆さんは**「処方カスケード」**という言葉を聞いたことがありますか? これは、薬の副作用を「新たな病気」と勘違いして、さらに薬が追加されてしまう悪循環のことです。

例えば……

- 血圧の薬を飲む

- 副作用で「ふらつき」が出る

- 「めまい」と診断され、めまい止めが追加される

- めまい止めの副作用で「便秘」になる

- 下剤が追加される……

このように、滝(カスケード)のように薬が増えていく現象です。 これを断ち切るには、「今の症状は、本当に病気のせい? それとも薬のせい?」と疑う専門的な視点が必要です。

2. 飲み忘れ・飲み間違いの増加

薬の種類が増えれば増えるほど、管理は難しくなります。 「朝はこれとこれ、昼はあれだけ、夜は……」と複雑になると、認知機能が低下している高齢者でなくとも混乱します。結果として、飲み忘れ(コンプライアンスの低下)や、逆に飲みすぎてしまう過量服用のリスクが高まります。

数字と事例:データで見るリスクとコスト

ここで、客観的なデータを見てみましょう。

転倒リスクは「5種類」から急増する

高齢者の転倒は、骨折から寝たきりにつながる重大な事故です。 日本老年医学会などのデータによると、服用している薬が5種類以上になると、転倒のリスクが急激に高まることがわかっています。 特に、睡眠薬や安定剤、血圧を下げる薬などは、ふらつきの原因になりやすい薬剤です。

年間500億円もの「残薬」

飲み忘れなどで家に溜まってしまった薬を「残薬(ざんやく)」と言います。 日本薬剤師会などの推計によると、75歳以上の在宅患者における残薬の金額は、年間約475億円にも上ると言われています。 これは医療費の無駄遣いであるだけでなく、「飲んでいるはずの薬が効いていない」という治療上の問題も引き起こします。

実際の現場での事例

私の薬局でも、こんな事例がありました。

事例:80代女性 Aさん(独居)

- 状況: 3つの病院にかかり、合計12種類の薬を服用。「最近、食欲がなくて元気がない」とケアマネジャーから相談があった。

- 介入: 自宅を訪問し、「お薬手帳」をすべて確認。同じ成分の痛み止めが別の病院から重複して処方されていることや、食欲不振の原因になりうる薬を発見。

- 結果: 医師に提案し、薬を12種類から6種類に整理。食欲が戻り、デイサービスにも元気に通えるようになった。

このように、薬を整理することで、ADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)が劇的に改善することがあります。

解決策:今日からできる3つのステップ

では、具体的にどうすればよいのでしょうか? ケアマネジャーさんやご家族ができる、実践的なアクションプランをご紹介します。

ステップ1:「ブラウンバッグ」運動の実践

「ブラウンバッグ」とは、茶色の紙袋のこと。アメリカで始まった運動で、「家に残っている薬をすべて袋に入れて、薬局に持っていく」という取り組みです。 特別な袋でなくても構いません。スーパーの袋でも何でも良いので、「家にある薬(飲み残し、市販薬、サプリメント全部)」をまとめて薬局や医療機関に見せることが第一歩です。

私たち薬剤師に見せていただければ、「これはまだ使えます」「これはもう期限切れです」と仕分けをし、残っている数に合わせて次回の処方日数を調整するよう医師に依頼できます。

ステップ2:一包化(いっぽうか)の検討

薬の種類が多い場合、朝・昼・夕の飲むタイミングごとに1つの袋にまとめる**「一包化」**が非常に有効です。 袋に「日付」や「朝・昼・夕」の印字を入れることも可能です。 医師の指示があれば保険適用で実施できますし、飲み間違いを劇的に減らせます。

ステップ3:情報のハブを作る(お薬手帳の集約)

複数の病院にかかっている場合、それぞれの病院で別々の「お薬手帳」を使っている方がいらっしゃいますが、これは非常に危険です。 お薬手帳は必ず「1冊」にまとめてください。 そして、できれば**「かかりつけ薬局」を1つに決める**ことを強くおすすめします。そうすれば、薬剤師がすべての薬の飲み合わせをチェック(相互作用の確認)をする防波堤になれます。

薬剤師とケアマネジャーの連携(多職種連携)

ケアマネジャーの皆様へ。 もし、訪問先で以下のようなサインを見つけたら、ぜひ私たち薬剤師に声をかけてください。

- テーブルや床に薬が散乱している

- 薬の殻(PTPシート)がたくさん落ちている

- 「最近、ふらつく」「昼間もウトウトしている」という訴えがある

- 新しい病院にかかり始めた

私たちは、薬の専門家ですが、患者さんの生活の場を見る機会はケアマネジャーさんほど多くありません。 「生活の様子(ケアマネ)」×「薬の知識(薬剤師)」 この2つが組み合わさることで、高齢者の安全な生活を守ることができます。

不明な点や判断に迷うことがあれば、勝手に薬を中断させたりせず、「確認できません」と正直に薬剤師や医師に相談してください。自己判断での中止もまた、リスクを伴います。

まとめ

多剤併用(ポリファーマシー)は、単に薬の数が多いことではなく、それによって健康被害が出ることです。

- 5種類以上の薬は転倒リスクなどを高める可能性がある。

- **残薬整理(ブラウンバッグ)**が解決の第一歩。

- お薬手帳は1冊に、薬局も1か所に。

- 薬剤師とケアマネジャーの連携が、利用者の生活を救う。

薬は、正しく使えば健康の味方ですが、管理できなければリスクになります。 「ちょっと薬が多いかも?」と思ったら、お近くの「オレンジ色の薬剤師」……ではなくても構いません(笑)、かかりつけの薬剤師にぜひご相談ください。

出典・参考文献

- 厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(2018年5月)

- 日本老年医学会「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」

- 日本薬剤師会 推計データ等

ポリファーマシー対策や飲み忘れ防止に役立つ、便利なアイテムをご紹介します。

1. お薬カレンダー(壁掛けタイプ) 一包化した薬をセットするのに最適です。「飲んだかどうか」が一目でわかるので、ご家族やヘルパーさんの確認もスムーズになります。ポケットが大きく、取り出しやすいものを選ぶのがコツです。

2. ピルクラッシャー(錠剤粉砕機) 錠剤が大きくて飲みにくい、という方には、錠剤を砕いたり半錠にするカッターが便利です。(※ただし、砕いてはいけない薬もあるので、必ず薬剤師に確認してから使ってくださいね!)

3. 服薬補助ゼリー たくさんの薬を一度に飲むのが辛い、という高齢者の方には、つるんと飲み込めるゼリーがおすすめ。水でむせやすい方にも安心です。

コメント

いつもありがとうございます、

毎日読んでいます。

楽しみにしています