~介護現場で今すぐ見直せる、誤薬防止のポイント~

こんにちは、オレンジ色の薬剤師です。

今回は、薬局に寄せられた実際のヒヤリ・ハット事例をもとに、介護現場で起こりやすい「誤薬」の実態と、その防止策についてお伝えします。

はじめに:ヒヤリハットの奥に潜む“重大事故の芽”

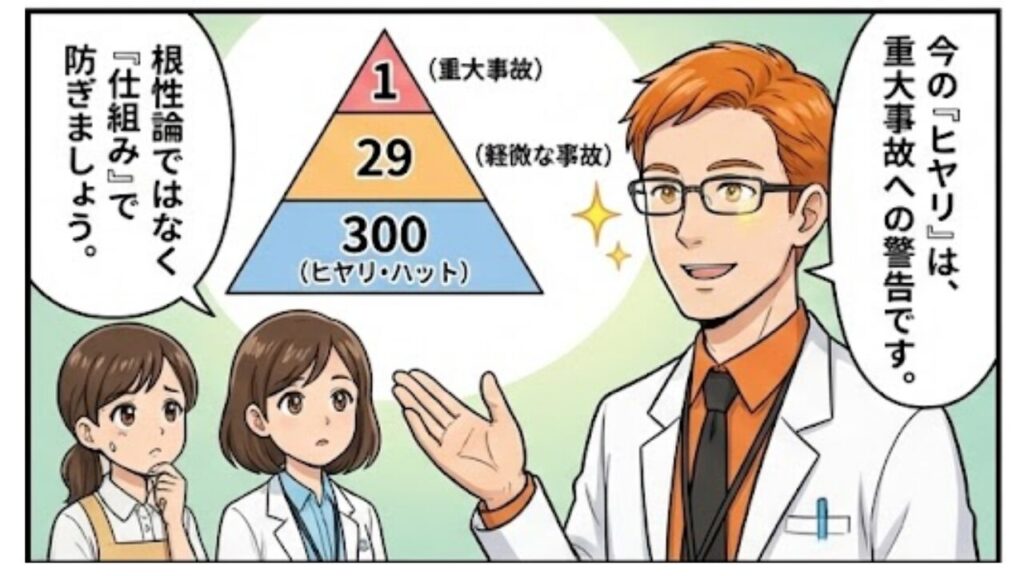

皆さんは「ハインリッヒの法則」をご存知でしょうか?

これは「1件の重大事故の背後には、29件の軽微な事故と、300件のヒヤリ・ハットがある」とされる法則です。

介護や医療の現場でも、この考え方は非常に重要です。

つまり、日々の“ヒヤリとした出来事”を見逃さず、適切に対処することが、重大な誤薬事故を未然に防ぐカギになるのです。

「まさかうちの施設で…」「うちは大丈夫と思っていた」

そんな声が多い中、あわや重大事故につながりかねない誤薬事例は、実は日常の中に潜んでいます。

事例①「他人の薬を誤って服用」

●背景

2人部屋で生活する高齢者AさんとBさん。朝の服薬介助の際、介護士がトレイに用意した薬をAさんに「いつものお薬ですよ」と声をかけ、誤ってBさんの薬を飲ませてしまった。

●原因

- 名前の確認をせずに提供

- 薬の見た目が似ていた

- 介護士が普段と違うシフトで混乱していた

●結果

幸い大きな副作用はなかったが、Bさんの薬に血圧を下げる薬が含まれており、Aさんは一時的にふらつきや倦怠感を訴えた。

●対策

- 薬袋やトレイに大きく名前を表示

- 本人確認時にフルネームを呼び、応答を確認

- 介助者同士のダブルチェック体制を導入

事例②「朝と夜の薬を取り違えた」

●背景

デイサービスでの朝、スタッフが送迎前に利用者へ朝の薬を提供。ところが、夜用の睡眠導入剤を誤って飲ませてしまった。

●原因

- 朝・夜の薬が同じ色のパックで区別しにくかった

- 区別シールが見えにくい位置に貼られていた

- 繁忙時間帯で確認が甘くなっていた

●結果

利用者は午後から強い眠気で活動できず、転倒リスクが高まった。

●対策

- 色分けパックや大きな文字シールを採用

- 服薬直前の確認ルールをチームで再確認

- 薬剤師による配薬方法の見直しアドバイスを受ける

事例③「薬の変更に気づかず旧薬を投与」

●背景

医師の処方変更により薬の種類が変わったが、古い薬が施設に残っており、そちらを継続して使用してしまった。

●原因

- 新旧薬が混在し、保管方法が不明確だった

- 変更情報が介護記録に反映されていなかった

- 薬剤師からの連絡事項が現場で共有されていなかった

●結果

数日間、効果のない薬を服用した状態が続き、症状悪化が見られた。

●対策

- 新薬到着時に旧薬をすぐに破棄・回収

- 薬局からの情報提供書は必ず申し送り・記録に反映

- 薬の変更時は、薬剤師と介護側で情報のすり合わせを行う

薬局からの提案:誤薬を防ぐ5つのポイント

- 薬の個別管理を徹底: 利用者ごとに専用トレー・棚を用意し、絶対に混在させない。

- 薬の見える化: 写真付きの服薬一覧表や、色分けされたパックで視認性を高める。

- 情報と記録の一致: 処方変更があった際は、必ず介護記録にも反映。申し送りで全職員と共有。

- 薬剤師との定期的な情報交換: 配薬時や月次訪問時に、薬剤師と職員が直接コミュニケーションを取る。

- 職員研修の実施: 年2回以上、薬の扱いに関するヒヤリハット研修や勉強会を行う。

見守りの視点を共有しよう:薬剤師に伝えてほしいこと

薬の事故を未然に防ぐためには、利用者さんの日々の様子を職員と薬剤師で共有することが重要です。

訪問薬剤師が来た際には、ぜひ積極的にコミュニケーションを取ってください。

以下のような視点を持って、薬の状況と利用者の状態を伝えることが、誤薬防止や薬の最適化につながります。

- いつから薬が変更になったか?

- 残薬はあるか?(足りているか・余っていないか)

- 服薬後の様子(ふらつき、眠気、転倒などはないか)

- 本人がきちんと薬を飲めているか?

- 嚥下に問題はないか?

- 服薬を嫌がる様子はないか?

薬剤師は、これらの情報をもとに処方医との橋渡しをしたり、服薬支援の方法を見直したりできます。

「いつも通り」の中に潜む異変を共有していただけると、とても助かります。

まとめ:仕組みと意識、そして連携の力で誤薬ゼロへ

今回ご紹介した事例は、どれも「たまたま起きたミス」ではなく、誰の身にも起こり得ることです。

だからこそ、誤薬を防ぐための“仕組み作り”が大切です。薬の管理方法、ルール、情報共有体制などを整えることで、事故の芽を早期に摘むことができます。

一方で、ルールを形だけのものにしないためには、現場で働く一人ひとりの意識と実践が不可欠です。

決められた手順をきちんと守る、違和感を覚えたら報告する、薬剤師と連携して状況を共有する——その積み重ねが、誤薬ゼロの現場を作ります。

「仕組み」「意識」「連携」——この三本柱で、安心・安全な介護を一緒に築いていきましょう。

壁掛け式お薬カレンダー(透明ポケットタイプ)

記事で紹介されている「朝と夜の取り違え」を防ぐための定番アイテムです。

- おススメ理由: 1週間分の薬を「朝・昼・晩・寝る前」と時系列で整理できるため、飲み忘れや飲み間違いが一目で分かります。ポケットが透明なものを選べば、中身の確認(ダブルチェック)も容易になります。

電子タイマー付きお薬カレンダー(アラーム機能付き)

「薬を飲んだか忘れて、また飲んでしまう(二重服用)」を防ぐデジタルガジェットです。

- おススメ理由: 記事にある「ハインリッヒの法則」における軽微なミスを未然に防ぎます。設定した時間になるとアラームと光で通知し、さらに「開閉履歴」が残るタイプなら、介助者が後から確認する際にも役立ちます。

コメント