はじめに ― 家族の体験から

「最近、父が急に痩せてきたように見えるんです。ご飯も残すようになって、服もぶかぶかになってきました。前よりもふらつきや物忘れが増えていて、まさか認知症が進んでいるのでは…」

薬局でこうした相談を受けることは決して少なくありません。

体重減少は単なる「やせ」や「食欲低下」と片づけられがちですが、実はフレイルの大きなサインであり、認知症進行のリスクとも強く関わっています。

フレイルは心身が弱っていく過程を示す状態。特に体重減少は、筋肉量や栄養状態の悪化を表しやすく、放置すると身体機能と認知機能の両方にダメージを与えます。

この記事では、体重コントロールを軸にしたフレイル予防に焦点を当て、認知症進行を遅らせるための生活習慣を掘り下げて紹介していきます。

1. フレイルとは ― フェノタイプモデルでの体重減少の意味

フレイルの代表的な評価法「フリードのフェノタイプモデル」では、以下5項目のうち3つ以上が該当すればフレイルとされます。

- 半年で4.5kg以上、または5%以上の体重減少

- 疲れやすさ

- 握力の低下

- 歩行速度の低下

- 身体活動量の低下

この中でも最初に出てくるのが「体重減少」です。つまり、体重変化はフレイルの入口を示す指標なんですね。

高齢者では「ちょっと痩せたな」で済ませてしまうと、その裏に「低栄養」「筋肉量減少(サルコペニア)」が潜んでいることが多いです。栄養不足から筋肉が落ち、歩行やバランスが不安定になり、転倒リスクが上がり…それが外出減少や社会的孤立を呼び込み、認知機能も低下していく。そういう悪循環が待っています。

2. BMIでみる体重コントロールの目安

体重を管理するうえで便利なのが BMI(Body Mass Index) です。

BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)²

日本の高齢者における研究では、BMIが21〜25程度がもっとも健康リスクが少ないとされています。

逆に、BMIが 20未満だと低栄養やフレイルリスクが増え、27以上では生活習慣病や関節負担のリスクが高まります。

つまり、高齢者では「やせすぎ」にも「太りすぎ」にも注意が必要です。

介護現場でよく見るのは「加齢に伴う自然な体重減少だから大丈夫」と放置されてしまうケース。けれど、体重減少は見逃してはいけないサインなんです。

3. 栄養管理 ― 筋肉と脳を守る食事の工夫

3-1. タンパク質をしっかりと

筋肉を維持するには、やはりタンパク質。魚、肉、卵、大豆製品を1日3食の中で意識的に取り入れることが大切です。

特に高齢者は一度に多く食べられない方も多いので、少量でも質の高いタンパク源をこまめに摂る工夫が必要です。

3-2. ビタミン・ミネラル

- ビタミンD:きのこ類、鮭など。骨粗しょう症予防にもつながる

- ビタミンB群:神経機能をサポート

- 鉄分・亜鉛:認知機能に関与

これらを組み合わせると「脳も体も守れる食事」になります。

3-3. 間食の工夫

おやつ=お菓子ではなく、ヨーグルト、ナッツ、チーズなど栄養価の高いものを選ぶのがポイントです。

4. 水分摂取 ― 見落とされがちなフレイル予防

高齢者は「のどの渇き」を感じにくく、気づかぬうちに脱水状態に陥ることが多いです。

脱水はふらつきや転倒を引き起こすだけでなく、せん妄や認知機能低下を招く大きな要因にもなります。

- 1日 1.5L前後を目安にこまめに摂取

- 水、お茶、スープなど多様な形で取り入れる

- 夜間のトイレが心配で水分を控えるケースも多いが、脱水のリスクを上回ることがあるため要注意

「水分不足で体重が減っている」という見落としも少なくありません。

5. コグニサイズ ― 運動と認知の同時刺激

「体を動かしながら頭も使う」これがコグニサイズです。国立長寿医療研究センターが提唱している方法で、フレイル予防にも認知症進行抑制にも有効とされています。

例:

- 歩きながらしりとりをする

- ステップ運動しながら計算問題を解く

- ボールを投げ合いながら会話する

運動だけではなく、脳への刺激を組み合わせることで、筋肉と認知機能の両方を維持できるのが特徴です。

6. 生活習慣での実践例

6-1. ケース1:在宅での工夫

80代女性、独居。体重が半年で5kg減り、ご家族が心配して相談に来られました。

調べてみると、食事はパンとコーヒーだけで済ませる日が多く、栄養不足が明らか。そこで栄養補助食品や豆腐・卵を取り入れるように助言。さらに訪問栄養指導を活用したところ、3か月後には体重が安定し、会話の反応も改善しました。

6-2. ケース2:デイサービスでの取り組み

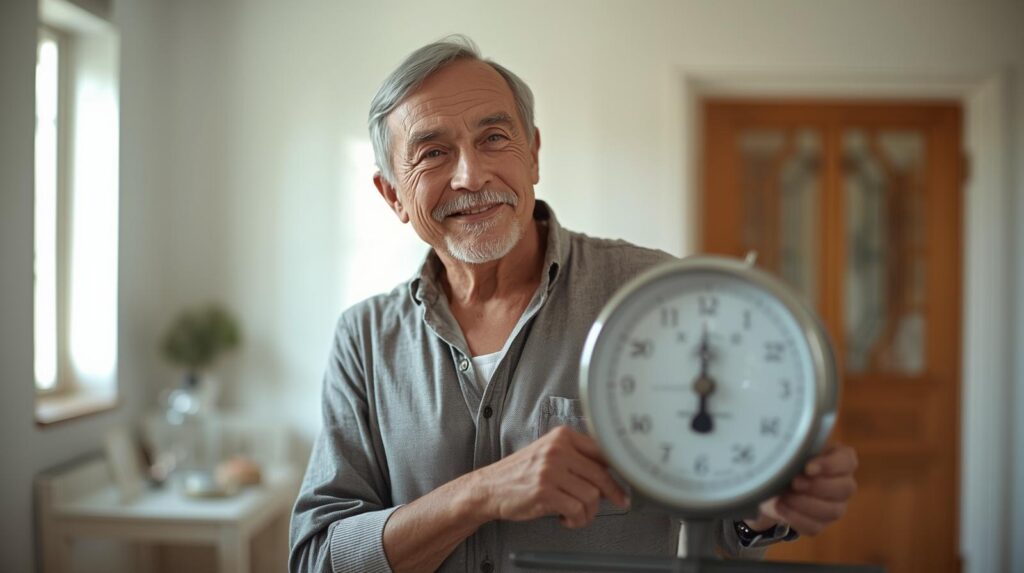

ある施設では「体重チェックの日」を設けています。毎週同じ曜日に体重を測り、2kg以上の増減があれば職員が家族と共有。これにより、早期に低栄養や体調不良をキャッチできる仕組みができています。

7. 家族ができるサポート

- 一緒に体重を記録する(カレンダーやアプリ)

- 食欲がないときは「小さな量を数回」に分ける

- 水筒やペットボトルをそばに置き、飲んだ量を可視化する

- 一緒にコグニサイズを取り入れて楽しく続ける

無理に食べさせるよりも、「楽しく、自然に」取り組める工夫が長続きの秘訣です。

まとめ

体重減少は単なる数字の変化ではなく、フレイルと認知症の進行を知らせる警鐘です。

- BMIを指標に体重をチェック

- 栄養管理で筋肉と脳を守る

- 水分摂取を忘れない

- コグニサイズで「体と頭」を同時に鍛える

この4本柱を生活に取り入れることで、認知症の進行を緩やかにし、日々の生活をより元気に過ごすことが可能になります。

家族や介護者が「ちょっと痩せてきたかな?」と気づいたときが、フレイル予防のチャンスです。早めの気づきと行動が、本人の生活の質を大きく左右することを忘れないでください。

出典元

- Fried LP, et al. “Frailty in older adults: evidence for a phenotype.” J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001.

- 厚生労働省「高齢者の低栄養予防・フレイル対策」

- 日本老年医学会「フレイルに関するガイドライン」

- 国立長寿医療研究センター「コグニサイズ」

- 日本認知症学会関連資料

コメント