はじめに

「母は脳梗塞のあと、歩くのが不安定になり、同時に料理や掃除など家事の段取りが急にできなくなりました。最初は『年齢のせいかな』と思いましたが、診断は血管性認知症。アルツハイマー型とは違い、症状が日によって良い日と悪い日を行き来するのが特徴だと説明を受けました。介護を続けるうちに、ただ物忘れをサポートするだけではなく、生活全体を支える工夫が必要だと実感しました。」

認知症にはいくつかのタイプがあり、中でも「血管性認知症」はアルツハイマー型とよく混同されます。しかし、原因や症状、介護の工夫には大きな違いがあります。本記事では、認知症専門医の立場から、血管性認知症の特徴と症状、そしてアルツハイマー型との違いをわかりやすく解説します。

1.血管性認知症とは

血管性認知症は、脳の血管が詰まったり出血したりすることで脳の一部が損傷し、その結果として認知機能が低下する病気です。

アルツハイマー型が「脳にたんぱく質が蓄積して少しずつ進行する病気」であるのに対し、血管性認知症は脳血管障害そのものが直接の原因です。

そのため「脳梗塞の後に発症する」「生活習慣病と深い関わりがある」といった特徴があり、再発予防も重要になります。

2.血管性認知症の特徴

血管性認知症の特徴を整理すると以下の通りです。

- 段階的に進行する

発作や脳梗塞の再発をきっかけに、ある日を境にできなくなることが増える。 - 症状が人によって違う

損傷した部位により、言語障害・歩行障害・感情コントロールの難しさなど多様。 - 身体症状が目立つ

半身麻痺、ふらつき、尿失禁など。 - 注意力や段取り能力が低下しやすい

「記憶」よりも「注意」や「計画」が障害されやすい。 - 症状の変動がある

体調や血流の変化によって、日ごとの波が大きい。

3.血管性認知症の主な症状

- 記憶障害(ただしアルツハイマー型より軽い場合がある)

- 注意障害(複数のことを同時に進められない)

- 遂行機能障害(段取りを立てて行う家事や買い物が困難)

- 感情の変化(怒りっぽい、落ち込みやすい)

- 身体症状(麻痺、歩行障害、排尿障害)

- 日内変動(昨日は話せたのに今日は難しい、など)

4.アルツハイマー型との違い

| 比較項目 | 血管性認知症 | アルツハイマー型認知症 |

|---|---|---|

| 原因 | 脳血管障害 (脳梗塞、脳出血など) | アミロイドβやタウたんぱくの蓄積 |

| 発症 | 段階的に悪化、 発作を境に変化 | 徐々に進行 |

| 記憶障害 | 初期は軽いことも | 初期から強い |

| 注意・遂行機能 | 障害されやすい | 記憶障害が主体 |

| 身体症状 | 多い(麻痺、ふらつき) | 少ない |

| 症状の波 | 大きい | 比較的少ない |

5.診断と検査

- MRI・CT:脳梗塞や出血の痕跡を確認

- 神経心理検査:記憶、注意、遂行機能の評価

- 血液検査・心電図:動脈硬化や不整脈の有無を確認

特に画像検査が診断に欠かせません。家族が「脳梗塞の既往」を医師に伝えることも診断の助けになります。

6.介護現場での対応の工夫

血管性認知症は「認知機能」と「身体機能」の両方に影響が出やすいため、介護の工夫も多面的に必要です。

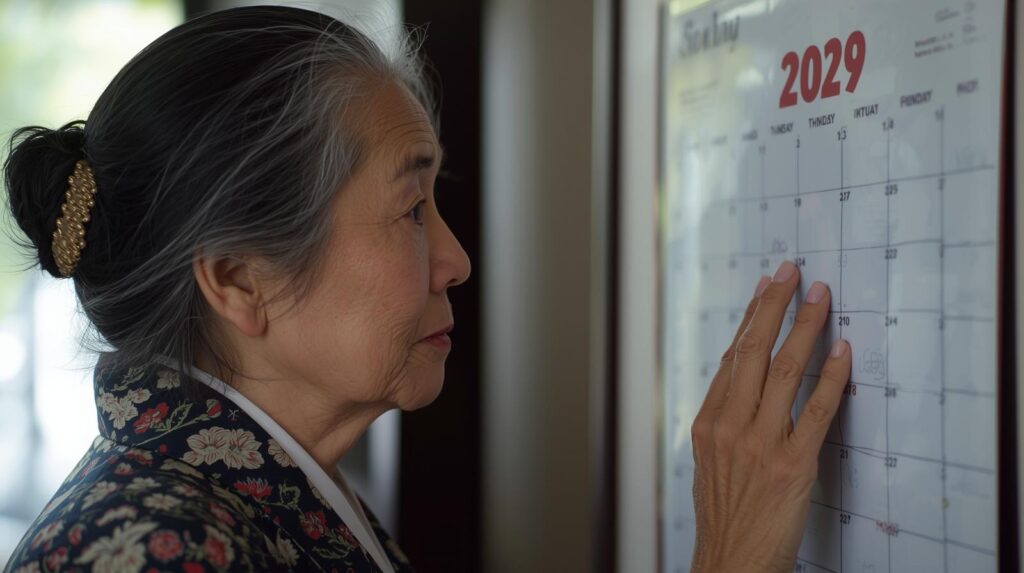

① 日課や手順を見える化する

- 大きなカレンダーやホワイトボードを使って予定を一目でわかるようにする

- 「食事 → 歯磨き → 着替え」といった手順を絵や写真で示す

- 家の中で物の置き場所を固定し、ラベルを貼る

→ 注意力や遂行機能をサポートできます。

② 身体リハビリを習慣にする

- 毎日の散歩や軽いストレッチで足腰の機能を維持

- 介護職が付き添って「一緒に立ち上がる」「手すりを使って歩く」練習を行う

- デイサービスでの機能訓練を積極的に利用

→ 転倒や寝たきりを防ぎ、認知症の進行抑制にもつながります。

③ 感情のケアを重視する

- 小さな達成をほめる(例:「今日は自分で靴を履けましたね」)

- 失敗しても否定せず、「次は一緒にやってみましょう」と声をかける

- 音楽療法や園芸など「楽しみ」を取り入れる

→ 抑うつや意欲低下を和らげ、安心感を生みます。

④ 生活習慣病の管理

- 減塩や糖質コントロールを意識した食事

- 定期的な血圧測定、服薬管理を徹底

- 禁煙や飲酒制限を家族と一緒に取り組む

→ 脳血管障害の再発予防につながります。

⑤ 多職種との連携

- 主治医、薬剤師、リハビリ職、ケアマネジャーとの情報共有をこまめに行う

- サービス担当者会議に家族も参加し、生活の困りごとを率直に伝える

- 訪問看護や訪問リハビリを利用して家庭でも専門的な支援を受ける

→ 医療と介護をつなげることで、無理のない支援が実現します。

7.まとめ

血管性認知症はアルツハイマー型と比べて、段階的な進行や身体症状、日による波が特徴です。

- 発症は脳梗塞や出血がきっかけ

- 記憶障害よりも注意力や段取り力の低下が目立つ

- 身体症状を合併している(麻痺、運動障害など)

- 再発予防と生活習慣の改善が重要(基礎疾患の管理、リハビリ、食事、フレイル回避)

介護の現場では「環境の工夫」「身体リハビリ」「感情のケア」「生活習慣病の管理」を組み合わせ、さらに医療者との連携を深めることが大切です。

血管性認知症を正しく理解することは、本人にとって安心できる生活を支える第一歩になります。

出典

- 厚生労働省:認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)

- 日本神経学会 編:認知症疾患治療ガイドライン 2017

- Alzheimer’s Disease International: World Alzheimer Report

- 日本認知症学会公式サイト

コメント